[char no=1 char=”まこと(管理人)”]はじめまして、当ブログ管理人の「まこと」です。[/char]

誰もが一度は耳にしたことがある、ヨハン・パッヘルベルの「カノン」。

その美しいメロディーが大好きで、昔キーボードで練習しようとしたこともありました。

しかし、よく考えてみるとカノンの意味や正式名称すら知らなかったことに気づき、これはまずいと思ったんです。

もしかしたら、私と同じように「メロディーは好きだけど詳しくは知らない」という方も多いのではないでしょうか。

このブログでは、そんなカノンの素朴な疑問を一つひとつ解決し、皆さんと一緒に「カノンマスター」を目指していきたいと思います。

パッヘルベルのカノンとは?言葉の意味を深掘り

作曲者「ヨハン・パッヘルベル」ってどんな人?

まず「パッヘルベル」というのは、この曲を作った作曲者の名前です。

フルネームはヨハン・パッヘルベル(Johann Pachelbel)といい、17世紀後半から18世紀初頭にかけて活躍したドイツの「バロック時代」を代表する作曲家の一人です。

彼は多くのオルガン曲や宗教音楽を残し、後の大作曲家ヨハン・ゼバスティアン・バッハにも影響を与えたと言われています。

「カノン」は音楽の技法のこと

次に「カノン」ですが、これは特定の曲名ではなく、「追いかける」という意味を持つ音楽の作曲技法の一つを指します。

複数のパートが同じメロディーを、少しずつタイミングをずらして演奏する形式のことです。

一番わかりやすい例が、童謡の「かえるの合唱」です。

「かえるのうたが~」と最初のパートが歌い始めると、少し遅れて別のパートが同じ「かえるのうたが~」と歌い始めますよね。

このように、メロディーが追いかけっこをするように響き合うのがカノンの特徴です。

カノンと輪唱(りんしょう)の違い

カノンは日本語で「輪唱」と訳されることがよくありますが、厳密には少し意味が異なります。

- 輪唱:すべてのパートが「全く同じメロディー」を追いかける形式。

- カノン:同じメロディーを基本としながらも、始まる音を変えたり、リズムを少し変化させたりするものも含む、より広い概念です。

つまり、「カノン」という大きな音楽技法のグループの中に、「輪唱」というシンプルな形式が含まれているとイメージすると分かりやすいでしょう。

パッヘルベルのカノンの詳しい概要

曲の全体像と正式名称

それでは、私たちがよく知るこの曲の概要を見ていきましょう。

この曲は、パッヘルベルが20代後半頃に作曲したとされています。

実は、普段私たちが「カノン」や「パッヘルベルのカノン」と呼んでいるこの曲には、とても長い正式名称があります。

それは「3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調」です。

この正式名称から、曲の構成が詳しくわかります。

| 構成要素 | 解説 |

|---|---|

| 3つのヴァイオリン | 主旋律を奏でる3つのパート。このヴァイオリンがカノン形式でメロディーを追いかけっこします。 |

| 通奏低音 | チェロやチェンバロなどの低音楽器が担当する伴奏パート。曲全体を支える土台となる重要な役割です。 |

| カノン | 前半部分。私たちがよく知っている、ゆったりとした美しいメロディーの部分です。 |

| ジーグ | 後半部分。イギリス発祥の速いテンポで踊るような、快活な舞曲です。 |

| ニ長調 | 曲の調(キー)のこと。明るく華やかな響きが特徴です。 |

驚くことに、「カノン」だけでは完結せず、「ジーグ」とセットで一つの作品なのです。

YouTubeで聴き比べてみよう

まずは、おなじみの「カノン」の部分を聴いてみましょう。

次に、あまり聴く機会のない後半部分「ジーグ」です。

カノンとは全く違う、軽快で楽しげな雰囲気に驚くかもしれません。

カノンの楽譜は無料で手に入る?

著作権について

「カノンの楽譜が欲しい」と思っても、どこで手に入れれば良いのでしょうか。

この曲は今から300年以上も前に作られた楽曲です。

そのため、作曲者の著作権は完全に消滅しており、「パブリックドメイン(公有財産)」となっています。

これにより、誰でも自由に演奏したり、楽譜をダウンロードしたりすることが可能です。

楽譜をダウンロードできるサイト

インターネット上には、無料で楽譜を公開しているサイトがたくさんあります。

特に有名なのが「国際楽譜ライブラリープロジェクト(IMSLP)」で、クラシック音楽の膨大な楽譜が無料で手に入ります。

また、下記の動画では、楽譜と鍵盤の動きが同時に見られるので、練習の参考になります。

動画の説明欄からピアノ用の楽譜をダウンロードすることもできます。

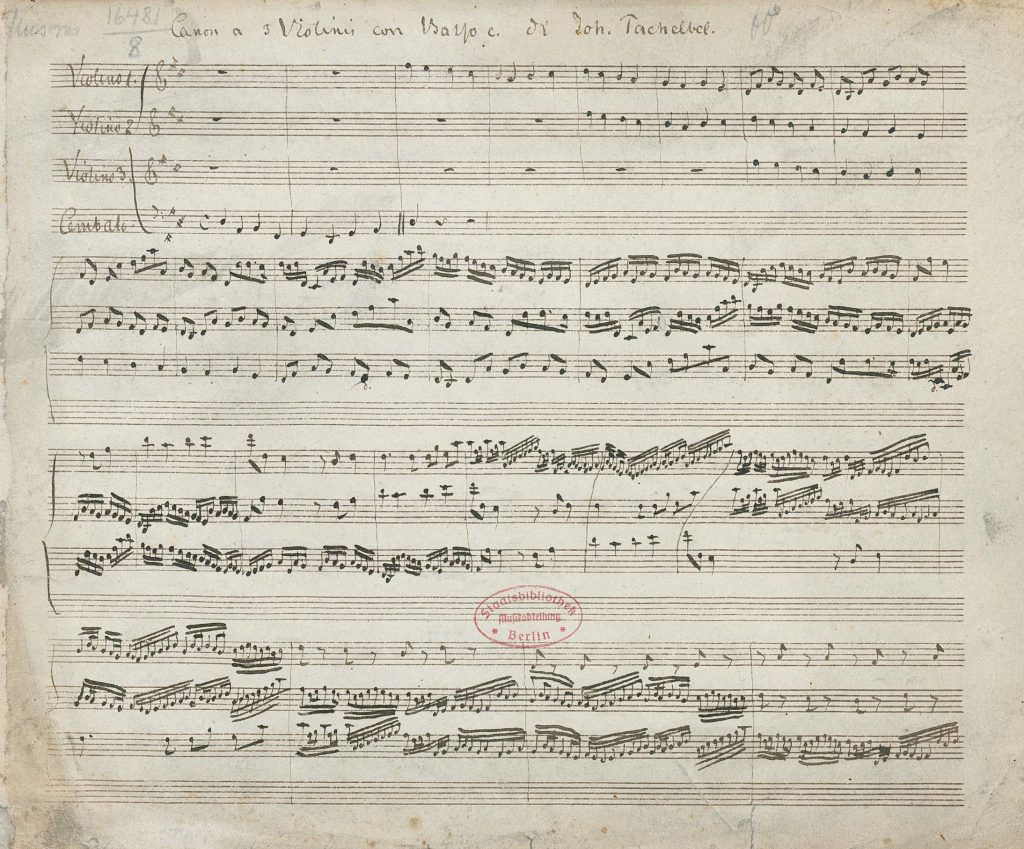

現存する最古の楽譜

残念ながら、パッヘルベル本人が書いた直筆の楽譜は現在見つかっていません。

しかし、19世紀に作成された手書きの写譜が現存しており、これが現存する最も古いカノンの楽譜とされています。

歴史の重みを感じますね。

正しい表記は「Canon」?それとも「Kanon」?

さて、アルファベットで「カノン」と書くとき、「Canon」と「Kanon」のどちらが正しいのか迷ったことはありませんか?

結論から言うと、どちらも正しい表記です。

この違いは、単純に言語の違いによるものです。

- Canon:英語、フランス語、イタリア語など、ラテン語系の言語で使われるスペルです。

- Kanon:作曲者パッヘルベルの母国語であるドイツ語や、オランダ語などで使われるスペルです。

国際的には英語表記の「Canon」が広く使われていますが、作曲者への敬意を込めてドイツ語の「Kanon」が使われることも多く、どちらを使っても間違いではありません。

おまけ:ブログのドメイン名の由来

ここで少しだけ、このブログのドメイン「jpkanon.com」の由来についてお話しさせてください。

「kanon」の部分はもちろん「カノン」から取っています。

では「jp」は「Japan」の略かというと、そうではありません。

これは、作曲者「Johann Pachelbel(ヨハン・パッヘルベル)」のイニシャルなんです。

スペルに「Kanon」を選んだのは、パッヘルベルの母国ドイツ語の表記にしたかったことと、カメラで有名なキヤノン株式会社と混同しないように、という理由からです(笑)。

まとめ:パッヘルベルのカノンの基礎知識

今回のポイント

◆「パッヘルベルのカノン」の意味

作曲家「パッヘルベル」が作った、「カノン」という音楽技法を用いた曲、という意味です。

◆ 曲の概要

正式名称は「3つのヴァイオリンと通奏低音のためのカノンとジーグ ニ長調」で、軽快な「ジーグ」とセットになった作品です。

◆ 楽譜について

300年以上前の曲なので著作権がなく、インターネット上で無料で楽譜をダウンロードできます。

◆ 「Canon」と「Kanon」の違い

英語圏では「Canon」、ドイツ語圏では「Kanon」と表記され、どちらも正しいスペルです。

パッヘルベルのカノンについて、基本的な知識を解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

知っているようで知らなかった発見が、一つでもあれば嬉しく思います。

今後も「カノン」にまつわる様々な情報を発信していきますので、ぜひまた遊びに来てください。

[char no=1 char=”まこと(管理人)”]最後までお読みいただき本当にありがとうございます (*^◯^*)[/char]